Se vi chiedessero cosa significa per voi dire che un cibo è “sicuro”, che cosa rispondereste?

Alla maggior parte di noi il termine “sicuro” farà sicuramente venire in mente qualcosa di pulito, innocuo, igienicamente non contaminato, salubre, privo di elementi che possano arrecare qualche danno a chi lo ingerisce. Se questa è la prima definizione che vi sovviene, significa che l’aspetto che vi è più familiare della sicurezza alimentare è la Food Safety. In italiano però, il termine sicuro non ha solo l’accezione di “non pericoloso”, ma anche quella di qualcosa di certo, la cui disponibilità deve esserci garantita, qualcosa a cui ci assicurano di avere accesso. Questo secondo significato di sicurezza alimentare fa invece riferimento al campo della Food Security.

Quello appena fatto non è un semplice esercizio lessicale per occupare dieci minuti di un pomeriggio noioso. Rappresenta invece il punto di partenza per comprendere la quasi totalità delle politiche per la gestione del cibo a livello globale. Se la lingua italiana, a dispetto della sua incredibile ricchezza terminologica, ci permette di usare un solo termine per riferirci a entrambi questi due ambiti d’azione, l’inglese questa volta ci batte, differenziando nettamente la sicurezza alimentare in “safety” e “security”.

Vediamo questi concetti più nel dettaglio.

La Food Safety ha come obiettivo la prevenzione delle malattie (o di qualsiasi altro danno) a trasmissione alimentare e riguarda ogni fase della lavorazione, preparazione e conservazione del cibo. I rischi che possono compromettere la Food Safety di un alimento possono essere chimici (come la presenza di allergeni non segnalati o di livelli inaccettabili di pesticidi o metalli pesanti), fisici (ad esempio la presenza di materiale estraneo, come frammenti di vetro o schegge di metallo) o microbiologici (ossia la presenza di virus o batteri patogeni o ancora tossine da essi prodotte). Quest’ultimo aspetto è sicuramente il più centrale negli sforzi per assicurare un’adeguata Food Safety.

Controllare la sicurezza di qualcosa con cui ogni individuo della terra ha a che fare ogni giorno e più volte al giorno, per tutta la vita, non è affatto un’impresa da poco. I numeri che ci descrivono il peso delle malattie a trasmissione alimentare sono eloquenti: ogni anno, una persona su 10 si ammala per aver mangiato cibo contaminato e 420 mila persone muoiono per tossinfezioni alimentari. Queste patologie colpiscono particolarmente i bambini al di sotto dei 5 anni (causando circa 125 mila decessi l’anno), soprattutto nei Paesi della Regione Africana e del Sud Est asiatico. Nella Regione europea si registra un impatto minore, anche se comunque sono più di 23 milioni le persone che ogni anno si ammalano per cibo contaminato e 5000 sono i decessi correlati (2). In Italia, i maggiori responsabili di focolai di malattie trasmesse da alimenti sono riconducibili al batterio Salmonella (responsabile della Salmonellosi), seguono il Norovirus (virus che causa gastroenteriti), il temutissimo Clostridium botulinum (che determina la grave intossicazione alimentare nota come Botulismo), il Campylobacter (batterio che porta alla Campylobatteriosi, la malattia a trasmissione alimentare al momento più riscontrata in Europa) e il virus che causa l’Epatite A, spesso diffuso a causa dell’ingestione di prodotti della pesca crudi contaminati (1).

Abbiamo, quindi, capito che la Food Safety riguarda la salubrità igienico-sanitaria del nostro cibo. Ma se il cibo non c’è? Se il cibo c’è ma non posso permettermelo? Se me lo posso permettere, ma è di scarsa qualità? Ecco che entriamo nel campo della Food Security. Possiamo, infatti, affermare che esiste una Food Security quando tutte le persone, in qualsiasi momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico a cibo sufficiente, sicuro e nutriente, che soddisfi i loro fabbisogni nutrizionali e preferenze alimentari e permetta loro di condurre una vita attiva e sana. Il concetto è però ancora più complesso e riguarda anche le modalità e i mezzi con cui il cibo viene prodotto e distribuito (che devono essere sostenibili per il pianeta), la sua produzione e il suo consumo (che devono essere fondati e governati da valori sociali di giustizia ed equità, così come di morale e di etica), ma anche la sua accettabilità culturale e il rispetto della dignità umana di chi lo produce (5). Utopico? Eppure questo è l’obiettivo che ci dobbiamo porre, o almeno, a cui dobbiamo aspirare.

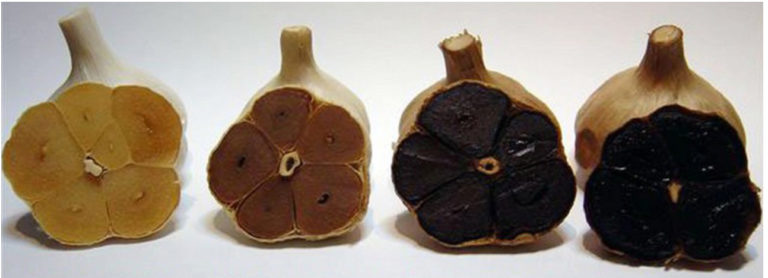

La Food Security è un concetto strettamente intrecciato anche all’ecologia. La produzione alimentare moderna si è basata su una sempre maggiore intensificazione e capitalizzazione dei processi, la concentrazione delle proprietà in poche mani e una risultante riduzione del prezzo al dettaglio. I punti cardine per l'incremento della resa agricola adottati finora sono stati la selezione genetica delle varietà vegetali e delle razze animali, l’applicazione di nutrienti alle coltivazioni e ai mangimi animali, l’uso massiccio di prodotti fitosanitari (come pesticidi e fertilizzanti) e l'impiego di farmaci veterinari per prevenire epidemie di malattie in gruppi di animali confinati e per favorirne la crescita e la produttività. Si sono, inoltre, sempre più sviluppati modelli di coltivazione per monocoltura e aumentate le dimensioni dei campi e degli allevamenti, con una conseguente riduzione della biodiversità (5). Si pensi che, la stragrande maggioranza del cibo prodotto nel mondo si basa ormai solo su circa 12 specie vegetali e 14 specie animali. La FAO stima che quasi il 75% delle differenti colture agricole sono andate perse nell’ultimo secolo e teme che centinaia delle 7000 razze animali ad oggi registrate nel suo database siano in pericolo di estinzione. Proteggere la biodiversità non è solo una questione ecologica, ma anche economica: man mano che la biodiversità declina, infatti, il rifornimento di cibo diventa più vulnerabile al cambiamento climatico e alla scarsità d’acqua (4). Non solo. L’aumento della capitalizzazione della filiera alimentare ha ridotto il numero delle aziende alimentari locali e di piccole dimensioni e aumentato la concentrazione del commercio nelle mani di un minor numero di operatori: i piccoli produttori si ritrovano così con un mercato surclassato dai grandi produttori con i loro bassi costi. La crescente standardizzazione dei cibi, poi, orientata a rendere più efficiente e funzionale il processo di produzione, distribuzione e preparazione degli alimenti, ha sì giocato un ruolo rilevante nel fornire soluzioni alimentari di più facile accesso, ma spesso a scapito di un corretto equilibrio nutrizionale. I maggiori produttori economici, infatti, tendono a operare su larga scala, spesso oltreoceano, in regioni con un costo relativamente basso delle terre, del lavoro o con protezione ambientale. Con l'avvento della globalizzazione sono perciò aumentate le distanze nei trasporti e per far ciò è stato necessario l'aumento anche della lavorazione degli alimenti abbinato all’uso di additivi. Cruciale per la produzione alimentare è poi l'energia. L'energia (sotto forma di combustibili fossili, elettricità, gas naturale e lavoro umano) non viene utilizzata soltanto per la piantagione, coltivazione e raccolta delle piante, ma anche per la trasformazione e il trasporto di mezzi come pesticidi, fertilizzanti e macchinari e per la lavorazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti finali. Intensificando la produzione agricola, si tende ad aumentare la dipendenza delle comunità agricole da fonti d’energia esterne (5). È stato stimato che circa il 95% dei prodotti alimentari richiede l’uso di petrolio nel suo processo produttivo. Secondo i ricercatori della University of Michigan's Center for Sustainable Agriculture, servono in media 7 calorie di combustibile fossile per produrre, lavorare e trasportare ogni caloria di cibo. Se teniamo conto che i combustibili fossili stanno divenendo sempre più limitati, possiamo immaginare quale impatto avrà ciò sulla Food Security, soprattutto in Paesi che fanno pesantemente affidamento sull’importazione di cibo (4). Un altro grande fattore che incide sull'impiego di risorse ambientali in agricoltura è l'acqua. Teoricamente tutte le produzioni alimentari si basano sulla coltivazione di vegetali, che dipendono dall’acqua. Visto, poi, che l’allevamento si basa su mangimi vegetali, ancora più acqua è richiesta per produrre carne. Inoltre, le coltivazioni a resa elevata richiedono più acqua rispetto alle varietà a bassa resa e questa è una delle ragioni per cui il consumo agricolo mondiale di acqua è quasi triplicato dagli anni ’50 del Novecento (5).

Il punto però è che non solo la produzione del cibo ha un impatto sull’ambiente, ma anche viceversa. Molti studi hanno esaminato l’effetto dei cambiamenti climatici sulla produttività delle colture. È certo che la stabilità del rifornimento alimentare è influenzata dalla frequenza e della severità di eventi estremi come cicloni, inondazioni, grandinate o siccità, per non parlare di ciò che non è così improvviso ed estremo, ma lento e logorante, come la perdita di biodiversità, la desertificazione dei suoli, la degradazione ecologica, l'inquinamento di aria e acqua e l’esaurimento delle risorse naturali.

Da tutto ciò possiamo capire come la sfida di perseguire gli obiettivi della Food Security sia tutt’ora ardua. Ad oggi, circa 795 milioni di persone nel mondo non hanno cibo a sufficienza. Va detto che questo numero è diminuito di 216 milioni dal 1990, ma stiamo comunque ancora parlando di circa 1/9 della popolazione mondiale. È difficile che noi, nascosti dietro il nostro frigorifero pieno, ci pensiamo spesso: la stragrande maggioranza delle persone che soffrono la fame vive nei Paesi in via di sviluppo, dove ben il 12,9% della popolazione è denutrito. In particolare, l'Africa Sub-sahariana è la regione al mondo dove questo problema è più presente: si pensi che una persona su quattro lì soffre di denutrizione (3).

C’è sicuramente qualcosa di sbagliato nel fatto che metà del mondo non ha soldi per procurarsi il cibo e l’altra metà li spende per capire come mangiare di meno. Se risolvere questo paradosso rimane ad oggi un traguardo a dir poco complesso da raggiungere, fermarsi perlomeno a rifletterci ne rappresenta sicuramente la linea di partenza.

ELENA FERRERO

Fonti

(1) “EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2016” dicembre 2017, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) (http://www.epicentro.iss.it/problemi/tossinfezioni/ReportEcdcEfsa2017.asp)

(2) “Estimates of the global burden of foodborne diseases” dicembre 2015, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

(3) “State of Food Insecurity in the World”, FAO, 2015.

(4) Hanning I. B., O’Bryan C. A., Crandall P. G., Ricke S. C. (2012) “Food Safety and Food Security”. Nature Education Knowledge 3(10):9 (https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/food-safety-and-food-security-68168348)

(5) “Food and health in Europe: a new basis for action”. WHO Regional Publications, European Series, No. 96, 2004.